Letzte Woche.

Ich sitze mit einem befreundeten Kaffeeröster beim Espresso.

Er: „Hast du die neue EUDR-Geschichte durchgelesen?“

Ich: „Nur überflogen. Wieder Bürokratie, oder?“

Er: „Nicht nur. Das wird für viele Kaffeebauern das Aus. Da werden viele Kaffeesorten nicht mehr verfügbar sein. Und für uns? Teurer, stressiger, riskanter.“

Ich hab dann tiefer reingeschaut. Und ja – das Thema ist groß. Richtig groß.

Neue EU-Verordnung gegen Entwaldung zwingt Importeure / Röster und Bauern zur Transparenz – und stellt den Kaffeehandel auf den Kopf.

Kaffee ist nun mal ein globales, vielschichtiges Produkt. Wir erheben mit diesem Artikel keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dennoch solltest du lernen,

- Was diese EUDR eigentlich ist und warum sie wichtig ist,

- Welchen Einfluss diese Richtlinie auf Importeure, Röster und Kaffeebauern hat,

- Weshalb sie richtig ist und dennoch kontrovers diskutiert wird.

Legen wir los.

Was ist EUDR eigentlich?

EUDR steht für European Union Deforestation Regulation. Eine EU-Verordnung gegen Entwaldung.

Klingt erstmal so, als wenn uns das nicht groß betreffen sollte, oder?

Tut es aber.

Denn betroffen sind auch Produkte, die du jeden Tag benutzt: Kaffee, Kakao, Soja, Palmöl, Holz, Rindfleisch, Kautschuk.

Kern der Regel: Wer in die EU importiert, muss nachweisen, dass sein Produkt nicht von Flächen stammt, die nach dem 31.12.2020 entwaldet wurden.

Für Kaffee bedeutet das:

- Die Farm muss per Geodaten exakt lokalisierbar sein

- Die Anbaufläche darf keine Abholzung erkennen lassen

- Es braucht ein Risikobewertungsverfahren – sogenannte "Due Diligence"

Diese Regel gilt seit Ende 2024 für große Unternehmen. Und ab Mitte 2025 auch für KMUs. Also für fast alle Röstereien.

Warum das eingeführt wurde

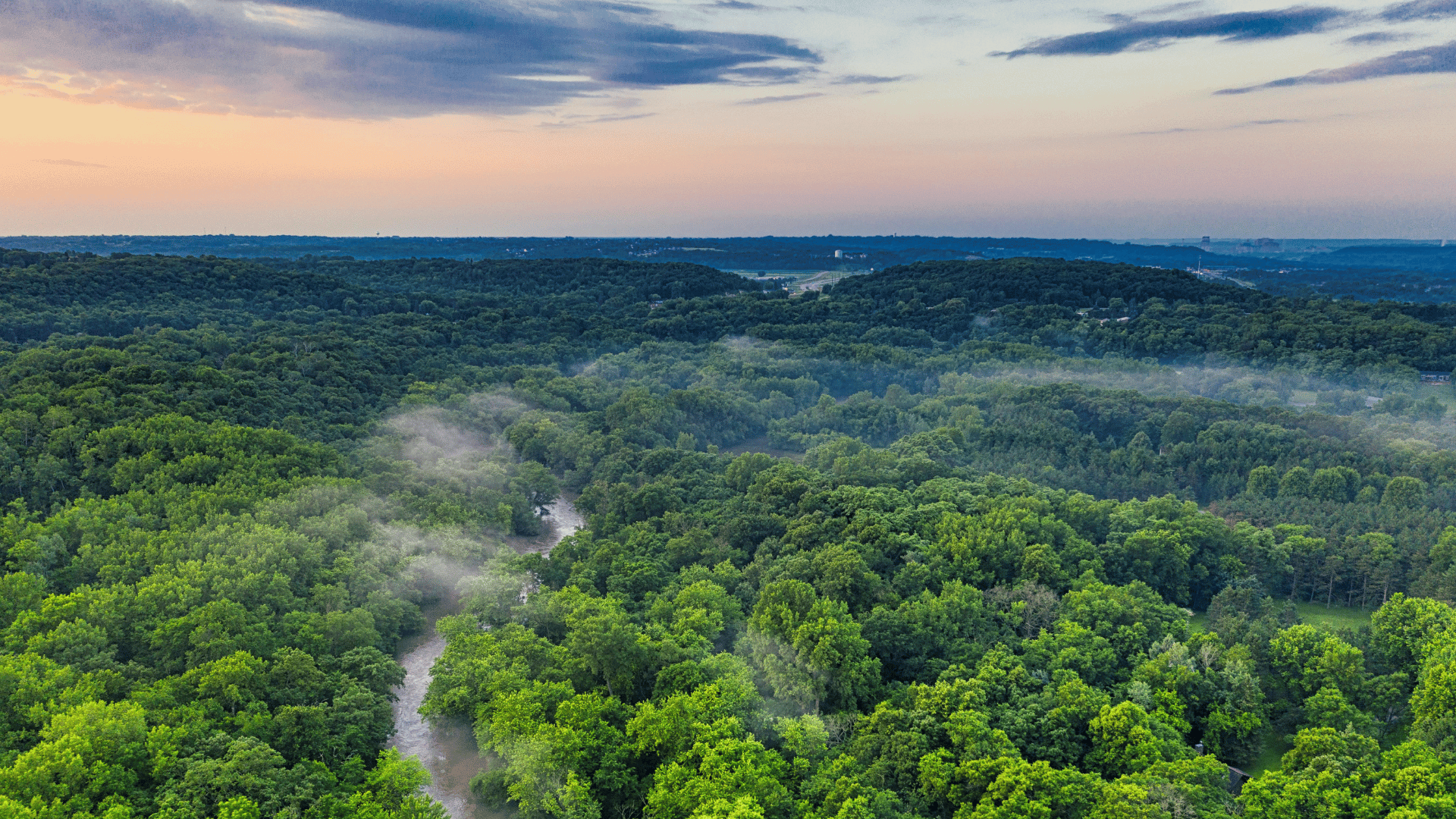

Jedes Jahr verschwinden weltweit Millionen Hektar Wald. Allein 2022 wurden laut Global Forest Watch (https://www.globalforestwatch.org/) rund 11,1 Millionen Hektar Baumdecke in tropischen Regionen vernichtet – das entspricht etwa der Fläche Bulgariens.

In vielen Fällen sind es Agroindustrie-Konzerne, manchmal auch kleinbäuerliche Betriebe, die dem Druck des globalen Marktes nachgeben müssen.

Die Flächen werden gerodet für:

- Rindfleischproduktion (Amazonasregion)

- Palmöl (Indonesien, Malaysia)

- Soja (vor allem für Tierfutter, Brasilien)

- Kakao (Westafrika)

Kaffeeanbau treibt Entwaldung

Auch wenn Kaffee nicht der größte Treiber globaler Abholzung ist, stammt laut Conservation Environment Foundation rund 7 % der EU‑nahen Entwaldung aus Kaffeeproduktion. [https://www.ecf-coffee.org/wp-content/uploads/2022/04/ECF-paper-coffee-deforestation-initiatives.-Feb-22.pdf]

Die Hotspots liegen rund um den Äquator. Besonders in Ländern wie Brasilien, Vietnam, Indonesien und Kolumbien werden Wälder gerodet, um Platz für Kaffeeplantagen zu schaffen – häufig im Rahmen extensiver Landwirtschaft. [https://www.fern.org/publications-insight/what-is-the-link-between-coffee-and-deforestation]

Die EU sagt: Wir wollen nicht länger Teil dieses Problems sein. Wer in Europa verkaufen will, soll sicherstellen, dass dafür kein Tropenwald geopfert wurde. [https://environment.ec.europa.eu/]

Der brasilianische Bundesstaat Rondônia im Westen des Landes – einst fast vollständig mit Wald bedeckt, auf einer Fläche so groß wie ganz Kansas – war mal grün bis zum Horizont. Heute? Einer der am stärksten abgeholzten Teile des Amazonas.

Quelle: https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/Deforestation

Eine starke Idee. Aber wie immer: Der Teufel steckt im Detail.

Wie funktioniert die EUDR konkret?

Wir skizzieren ein mögliches Szenario:

Eine Kooperative in Honduras produziert Bio-Kaffee. 250 Bauern liefern ihre Kaffeekirschen an die zentrale Washing Station. Importeure von Spezialitätenkaffee oder Röstereien im Rahmen eines Direktimports führen die Kaffeebohnen in die EU ein.

Jetzt muss die Rösterei bzw. der Importeur dokumentieren:

- Wo genau liegen die Parzellen der 250 Bauern?

- Wurden dort seit 2020 Bäume gefällt?

- Gibt es einen Nachweis über die Landrechte?

- Wurde eine Risikoanalyse gemacht und dokumentiert?

Diese Informationen müssen digital erfasst, gespeichert und der EU auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Klingt erstmal machbar. Auf dem Papier.

Aber stell dir vor, du bist Kaffeebauer im Bergland von Honduras. Du hast zwei Hektar Land, keinen Handyempfang und ein altes Nokia. Und plötzlich will Europa wissen, wo genau deine Parzelle liegt. Mit Koordinaten.

Im Polygon-Format. Klingt wie Science-Fiction?

Ist jetzt Realität.

Kaffeebauern sollen GPS-Daten liefern, digitale Karten ihrer Felder erstellen, Besitzverhältnisse nachweisen.

Kooperativen könnten helfen, sind aber oft überfordert. Unterfinanziert. Nebenbei noch Ernte, Export und Qualitätssicherung. Einige Kooperativen verlieren jetzt sogar Mitglieder, weil Bauern Angst haben, ihre Ernte nicht mehr verkaufen zu dürfen.

Und was bedeutet das für die Röstereien in Europa?

Mehr Aufwand. Pro Sack. Pro Herkunft. Pro Jahr.

Importeure müssen plötzlich Listen führen, Formulare ausfüllen, Risikoanalysen schreiben. Und das nicht einmal – sondern jedes Jahr. Für jeden einzelnen Ursprung. Wer Kaffee aus drei Ländern bezieht, darf dreimal in den Compliance-Zirkus.

Eine kleine Rösterei, die direkt bei einer Kooperative in z.B. Honduras einkauft, hat jetzt zwei Optionen: Entweder sie hilft – finanziert GPS-Tools, organisiert Trainings, baut Vertrauen auf. Oder sie sagt: Sorry, das ist mir zu heiß und zu aufwändig. Ich geh zum Großhändler mit EUDR-Stempel.

Beides ist teuer. Beides braucht Nerven. Und am Ende entscheidet nicht die Qualität des Kaffees. Sondern der Papierkram.

Für große Konzerne? Machbar. Für kleine Röstereien? Ein echter Kraftakt.

Herausforderungen für Röstereien und Importeure

1. Transparenz in der Lieferkette

Kaffeelieferketten sind oft komplex. Besonders bei Microlots, Kooperativen oder Community Blends. Die Rückverfolgbarkeit bis zur Farmparzelle ist oft nicht gegeben. Noch schwieriger wird es, wenn Bohnen vermischt werden.

Die EUDR greift nur dort, wo ein sogenannter "Operator" den Kaffee in die EU einführt. Betroffen sind also vor allem Röstereien mit Direktimport. Wer seine Bohnen selbst aus Äthiopien, Peru oder Honduras holt, muss den ganzen EUDR-Prozess stemmen. Von der Geolokalisierung der Farmen bis zur Risikoanalyse.

Für viele kleinere Röstereien war der Direktimport schon vor EUDR schwierig. Hohes Risiko und heftige Kapitalbindung. Ob der Direktimport durch Röstereien nun weiter schwindet, bleibt abzuwarten.

2. Technische Hürden

Viele Kleinbauern haben keine GPS-Daten, keine digitalen Karten, keine Dokumentation. Das bedeutet: Die Importeure müssen entweder nacharbeiten – oder auf andere Lieferanten ausweichen.

3. Rechtliche Verantwortung

Laut EUDR ist der "Operator" verantwortlich. Also der, der den Kaffee in die EU bringt. Fehlt der Nachweis oder ist der Kaffee nicht konform? Dann drohen Bußgelder – bis zu 4% vom Jahresumsatz. Da viele Röstereien nicht direkt Importieren, mag das für die meisten Röstereien erstmal beruhigend klingen. Dennoch stehen auch wir als Röster in der Verantwortung nur mit Lieferanten zu arbeiten, die den EUDR Stempel erhalten haben.

4. Wirtschaftliche Belastung

Mehr Aufwand. Mehr Papierkram. Mehr Software. Mehr Risiko. Gerade für kleine Röster, bei denen personelle Kapazitäten ohnehin schon knapp sind, wird die lückenlose Umsetzung der EUDR Richtlinie eine zusätzliche Belastung sein.

5. Unsicherheit beim Einkauf

Viele Röster fragen sich jetzt: Wo bekomme ich EUDR-konformen Kaffee her? Welche Exporteure haben die Daten? Welche Regionen gelten als risikofrei? Und ich frage mich: welche Importeure sind hier konform?

Auswirkungen auf die Kaffeebauern

Hier wird’s heikel. Denn viele Kleinproduzenten – besonders in Afrika, aber auch in Südamerika und Südostasien – haben weder formelle Landtitel noch technisches Know-how im Umgang mit GPS oder digitalen Plattformen.

Sie stehen jetzt vor der Wahl:

In Digitalisierung investieren – also GPS-Geräte beschaffen, Schulungen besuchen, Parzellen kartieren lassen.

Einer Kooperative beitreten, die sich um Dokumentation, Schulung und Datenpflege kümmert.

Oder den EU-Markt verlieren – ganz einfach, weil sie den bürokratischen Anforderungen nicht gewachsen sind.

Und das ist keine Theorie. In Peru beispielsweise arbeiten viele Kaffeebauern auf Erbgrundstücken, ohne offizielle Registrierung. In Uganda sind die meisten Parzellen kleiner als ein Hektar – und oft Teil von Agroforstsystemen, die sich schwer abgrenzen lassen. In Indonesien fehlt es in vielen Regionen schlicht an Internetzugang oder digitalen Karten.

Wer als Bauer keine EUDR-konforme Dokumentation liefern kann, verliert den Zugang zu Europas Märkten – auch wenn sein Kaffee in Sachen Qualität absolut top ist.

Und das wirkt sich direkt auf die Preisstruktur vor Ort aus: Exporteure zahlen weniger für nicht-konforme Chargen oder kaufen sie gar nicht mehr. Die Folge: Einkommensverluste, Unsicherheit, Rückzug aus dem Spezialitätenmarkt.

Die Großen – mit Maschinen, Beratern und Exportabteilungen – profitieren. Die Kleinen – ohne Mittel, Netzwerk oder Ausbildung – verlieren. Mal wieder.

Und mit ihnen verschwinden einzigartige Varietäten, regionale Anbauformen, Biodiversität – nur weil sie sich nicht in ein europäisches Raster pressen lassen.

Das ist vielleicht etwas plakativ, aber durchaus ein realistisches Szenario.

Wagen wir einen Blick in die Zukunft.

Was könnte das alles für Kaffeetrinker bringen?

Du wirst es spüren. Vielleicht nicht heute. Vielleicht nicht morgen.

Aber spätestens 2026, wenn du im Supermarkt oder im Lieblingscafé vor dem Regal stehst und denkst: "Hmm, der kostet jetzt 3 Euro mehr? Und wo ist eigentlich dieser äthiopische Nano-Lot geblieben?"

Was sich ändern könnte?

Mehr Transparenz: Auf der Packung steht nicht mehr nur "Herkunft: Peru", sondern: "Farm XY, Region Cajamarca, Koordinaten inklusive". Eine Information, die für uns als Spezialitätenkaffee-Röster schon jetzt in der Regel bekannt ist. Der Massenmarkt wird nachziehen müssen.

Mehr Zertifikate: Neue Siegel schießen aus dem Boden. "EUDR-konform", "Deforestation Free", "Traceable Origin". Für manche ein Qualitätsversprechen. Für andere: verwirrendes Label-Bingo, das schon längst kein großes Vertrauen mehr genießt.

Höhere Preise: Kaffeebauern, Exporteure, Importeure und Röster geben den Mehraufwand weiter. Wer Daten erheben, Felder kartieren und Dokumente pflegen muss, kann das nicht mit Luft und Liebe bezahlen. Heißt: 250g Specialty Coffee für 15,90 Euro wird eher zur Regel als zur Ausnahme.

Weniger Vielfalt: Der Lieblingskaffee aus einem winzigen Dorf in Guatemala? Vielleicht bald nicht mehr erhältlich. Weil die Kooperative nicht die richtigen Daten liefern kann. Oder weil sie sich gegen GPS auf dem Feld wehrt. Die Großen mit Compliance-Teams drängen rein. Die Kleinen verschwinden leise.

Stell dir vor, dein Barista erzählt dir plötzlich keine Geschichte mehr vom Ursprung, sondern erklärt dir ein EU-Dokument. Willkommen in der Welt des "regulierten Genusses".

Kaffee war mal ein Abenteuer.

Ein kulturelles Erlebnis.

Jetzt wird er auch ein Stück weit zur Verwaltungsakte.

Du merkst: etwas Zynismus kann ich mir hier nicht verkneifen. Die Folgen der EUDR sind für viele Akteure verheerend.

Natürlich ist der Grundgedanke der EU nachvollziehbar und gut. Wir von carabica - fine coffee culture sind selbst Aktionäre und Unterstützer von Bauminvest, einer Organisation für Aufforstung.

Bleibt die Frage: Was ist dir dein Kaffee wert?

Ein gutes Zeichen?

Ja. In gewisser Weise. Und ehrlich gesagt: vielleicht sogar mehr als das.

Denn der Gedanke ist nicht nur richtig – er ist überfällig.

Keine Entwaldung für Konsum: Endlich wird versucht, das Prinzip "Klimaschutz durch Lieferkette" ernst zu nehmen. Schluss mit der Auslagerung unserer Verantwortung auf Länder, die wir früher Entwicklungsländer nannten.

Mehr Verantwortung für Unternehmen: Wer Profit mit globalem Handel macht, muss auch die Risiken tragen. Die EUDR zwingt Firmen dazu, sich mit ihrer Lieferkette auseinanderzusetzen – und nicht mehr einfach die Augen zu schließen, wenn irgendwo Wald brennt, damit bei uns der Preis stimmt.

Transparente Lieferketten: Konsumenten bekommen das, was sie jahrelang gefordert haben: echte Rückverfolgbarkeit. Keine Marketingmärchen. Sondern harte Daten. Koordinaten. Beweise.

Und ja: Die Umsetzung ist eine Herausforderung. Besonders für Kleinbauern. Aber sie ist auch eine Chance. Eine Chance auf Zugang zu Förderprogrammen, auf Digitalisierung, auf Sichtbarkeit in einer Welt, die sie sonst oft ignoriert.

Richtig umgesetzt, könnte die EUDR die Machtverhältnisse in der Kaffeewelt verschieben. Weg von den großen Zwischenhändlern – hin zu mehr direkter Zusammenarbeit zwischen Produzent und "Operator".

Es ist ein langer Weg. Und der Start ist holprig. Aber wir finden, der Kurs stimmt.

Es geht um mehr als nur Papierkram. Es geht um Wälder, Artenvielfalt, Klima – und um die Frage, wie viel Verantwortung wir bereit sind zu tragen für das, was wir trinken.

Hinterlasse einen Kommentar

Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.